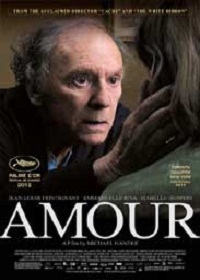

剧情简介

马龙·白兰度、索菲亚.罗兰等合演。描述一名美国富豪乘邮轮回美国,途经香港时,一名落魄的白俄女伯爵潜入其房间,意图偷渡美国,结果让富豪发觉,二人经谈论之后共随爱河。此为喜剧大师查理.卓别林最后一部作品,亦是他唯一的彩色片,成绩虽然较其代表作失色得多,但仍维持...近来,读了许多巴赞对卓别林电影的评论文章,看完后,深刻地意识到自己看卓别林电影,乃至看大多数电影时,只是在进行所谓地看。即使看完后略有思考,思考的程度与范围都不够深入,不够开阔。我只是过于单纯地在接收电影中的信息,好比对夏尔洛的动作,我简单地给出笑的反应,却没有思考动作的意义,或者这个动作存在于某个环境下而显出的特定含义。总之,我的思考太有限,太狭隘,以至于忽视了太多电影画面下隐藏(甚至可以说,根本没有藏,而就是呈现在那)的东西。这对我而言,是值得反省的。不过,读巴赞之类的人的评述就是有这点好处。你不一定要坚定不移地相信他们所说的,所评价的观点,而关键在于,通过他们的文章,你能获得启发,能拓宽思路,能深入思考。所谓长者先哲,对我等后人而言,意义正在于此。

读完巴赞的书,我注意到一点,就是卓别林的最后一部作品《香港女伯爵》,他并没有给出评论,而是由候麦写了一篇评述。这部电影我没有看过,甚至并不知晓这部影片。之前,我一直以为《舞台春秋》是他最后的作品。于是,我查了资料,原来《香港女伯爵》上映时,巴赞已去世十来年。这时,一股好奇从我心中涌起,这份好奇一分为二,首先是对这部卓别林最后作品的好奇。一部由马龙白兰度、索菲亚罗兰和蒂比海德莉主演的卓别林电影会是怎样的呢?其次,则是好奇巴赞如果能看到这部影片的话,他又会作何感想呢?

就这样,带着好奇,我看完了这部影片。看完之后,第一份好奇理所应当地消除了。但至于观后感,说实话,我很难说得清楚。这部电影显得非常的不“卓别林”。它既没有早期夏尔洛式作品的嬉闹与辛酸,也不见后期作品的反讽与深沉;它不是一种回归,也不算一个总结;既不能让你大笑或感动,又不是那么的乏味或死板……总之,如果要用一个字来概括它,就是怪。

接着,我对自己“怪”的结论也不禁感到了一丝奇怪。慢慢的,我意识到原因在于这个结论的来源,实际上是缺乏公正性的。因为,这个结论并非源于对本片的绝对而论,而是与卓别林其他作品比较之后才显现出来的。当然,我并不是说拿这部电影与卓别林其他作品做比较这个方法不对。相反,我认为要考察一个导演的作品,比较是相当实用而有效的方法。但在这里,就这部《香港女伯爵》而言,我认为比较是不太可取的。因为我渐渐领悟到,卓别林之所以会将这部影片拍成这样,很可能就是希望我们不要拿这部影片与他之前的所有作品比较。也就是说,他用自己最后的电影,否定了与之前作品的联系,同时也剥去了比较的意义,由此凸显了这部作品的价值。也许,这是我的过度揣测。但我觉得,对于像卓别林这样的人,过度揣测永远都好过不去揣测。

对“怪”做出一番补充解释后,我回想到了自己的第二份好奇。巴赞对于这部电影会作何感想呢?我想,在这部电影中,巴赞恐怕很难再找到“夏尔洛的化身”了。我同意巴赞对于《凡尔杜先生》的看法,凡尔杜先生就是夏尔洛的对立面。但在《香港女伯爵》中,至少就我而言,没有看到任何夏尔洛的对立面或者任何异化的化身存在。我认为此中原由不仅取决于整部影片风格的“不伦不类,不上不下”,更在于卓别林本人在这部电影中几近“缺席”般的出场。说真的,我很难想象,卓别林会在一部“卓别林电影”中只简短地出现不到二十秒,如一个龙套般露个脸就消失了。这在卓别林电影的谱系中是绝无仅有的。对此,我想巴赞一定会有很多想说的。

我当然不能与巴赞相比,所以能说的也就不多。我只是觉得,这必然是卓别林有意为之的。我想通过简短复述他的两次出场,来揣测一下他的意图。第一次出场,卓别林扮演的老服务员向男主角建议关上舷窗,以防海水打进来;第二次出场,所有人晕船,他也不例外。他刚开门想说些什么,就一阵恶心涌起,关上了门(很可能去吐了)。通过这两次出场,多少能看出些端倪。第一次出场可以总结为纯粹推动情节的出场,老服务生的台词的意义就在于点出海浪较大,为之后的晕船和打不开的舷窗设置铺垫。这也就表示,卓别林的这次出场,强调的是剧情,而非人物。在卓别林的电影中,此类出场是绝无仅有的,第一次,卓别林既不作为夏尔洛,也没作为“卓别林”出现在电影中。仿佛卓别林只是简单地向我们打了个招呼,便离开了,完全不准备让镜头对准他。我想,这种有意的“消减戏份”,已经暗示了卓别林“缺席”的倾向。

更值得玩味的是第二次出场,粗略一看,这只是卓别林惯有的幽默表现。但我始终无法忘记卓别林脸上那种欲言又止的神情,这是我的错觉还是真实的?我认为是真实的,因为老服务生开门这个行为本身就意味着他是有事情才会再次进入房间的。然而,晕眩的恶心使他不得不放弃了进屋的目的,继而“知难而退”。仔细分析第二次的出场以及离场,我发现其中的性质非常复杂,似乎既是无奈之下,又是必然之中。他的出场是荒唐的(我们并不知晓其目的),而离场是合理的(因为晕船要呕吐)。但出场与离场又不是毫无联系的,而是存在因果关系。可以说,正是它们彼此的特点赋予了对方不同的性质。这种联系产生了喜剧效果,但似乎也隐含着一定的表达。我认为,潜台词就是:“我本该进来说些什么,可还是算了吧。”这或许意味着,卓别林清楚这是自己的电影,可他并不打算再成为主角了。

将两次出场联系起来,我发现,勉强能够解释卓别林“几近‘缺席’般的出场”,那就是:卓别林两次出场,并不是为了出场,而是为了离开。他以一个简短的告别仪式,让出了整个舞台。这一次,他不再是主角兼讲述者,而是卸去了人物的形象,一心叙述故事。在这最后的电影中,他希望观众忽视卓别林,而只关注他所讲述的故事。也许,这对观众而言是很困难的,但我觉得,至少卓别林是如此希望的。

以上又只是我的揣测,并没有打消我的第二份好奇。我依旧完全不知道巴赞会有何看法,可能他会得出与我截然不同的观点,并且远远比我的要清晰准确,深入合理。这在我看来,是再正常不过的。其实就我个人而言,也并不怎么真的在乎巴赞的看法,或许,更多的是不敢在乎。我担心他引领我并驾驭我,从而使得我的感受成为幼稚的重复和强说的曲解。正如我写这些文字时,尽量地在忘却候麦的叙述,防止一味地附和他的观点。他写得太详细,我很难逃脱他撒下的网罩。这是种很矛盾的感觉,既想靠近又得远离,不知该处在怎样的位置上。跟在巴赞或候麦这样的人后面,要再写出独到见解,实在难不可言。所以,只得浅尝辄止,不敢深入挖掘,以免东施效颦。

我想,第二份好奇是永远都无法消除了。因为巴赞死了,死得有一些早。我很想继承巴赞的衣钵,可意识到自己的能力时,这种想法又不免使自己惭愧。不过,我还是尝试了,以自己的方式,尽我所能地给出了感受,成果暂且不论,至少这种行为对我是一种很好的自慰。最后,我想说,对于卓别林选择拍摄这样一部《香港女伯爵》来结束自己伟大的电影生涯,在我看来,是能够接受并理解的。正如影片中所展现的,波澜起伏之后是平静的海面,一切结束于爱侣们的翩翩起舞。我想,这既是卓别林的一生,也是他的终点。

读完巴赞的书,我注意到一点,就是卓别林的最后一部作品《香港女伯爵》,他并没有给出评论,而是由候麦写了一篇评述。这部电影我没有看过,甚至并不知晓这部影片。之前,我一直以为《舞台春秋》是他最后的作品。于是,我查了资料,原来《香港女伯爵》上映时,巴赞已去世十来年。这时,一股好奇从我心中涌起,这份好奇一分为二,首先是对这部卓别林最后作品的好奇。一部由马龙白兰度、索菲亚罗兰和蒂比海德莉主演的卓别林电影会是怎样的呢?其次,则是好奇巴赞如果能看到这部影片的话,他又会作何感想呢?

就这样,带着好奇,我看完了这部影片。看完之后,第一份好奇理所应当地消除了。但至于观后感,说实话,我很难说得清楚。这部电影显得非常的不“卓别林”。它既没有早期夏尔洛式作品的嬉闹与辛酸,也不见后期作品的反讽与深沉;它不是一种回归,也不算一个总结;既不能让你大笑或感动,又不是那么的乏味或死板……总之,如果要用一个字来概括它,就是怪。

接着,我对自己“怪”的结论也不禁感到了一丝奇怪。慢慢的,我意识到原因在于这个结论的来源,实际上是缺乏公正性的。因为,这个结论并非源于对本片的绝对而论,而是与卓别林其他作品比较之后才显现出来的。当然,我并不是说拿这部电影与卓别林其他作品做比较这个方法不对。相反,我认为要考察一个导演的作品,比较是相当实用而有效的方法。但在这里,就这部《香港女伯爵》而言,我认为比较是不太可取的。因为我渐渐领悟到,卓别林之所以会将这部影片拍成这样,很可能就是希望我们不要拿这部影片与他之前的所有作品比较。也就是说,他用自己最后的电影,否定了与之前作品的联系,同时也剥去了比较的意义,由此凸显了这部作品的价值。也许,这是我的过度揣测。但我觉得,对于像卓别林这样的人,过度揣测永远都好过不去揣测。

对“怪”做出一番补充解释后,我回想到了自己的第二份好奇。巴赞对于这部电影会作何感想呢?我想,在这部电影中,巴赞恐怕很难再找到“夏尔洛的化身”了。我同意巴赞对于《凡尔杜先生》的看法,凡尔杜先生就是夏尔洛的对立面。但在《香港女伯爵》中,至少就我而言,没有看到任何夏尔洛的对立面或者任何异化的化身存在。我认为此中原由不仅取决于整部影片风格的“不伦不类,不上不下”,更在于卓别林本人在这部电影中几近“缺席”般的出场。说真的,我很难想象,卓别林会在一部“卓别林电影”中只简短地出现不到二十秒,如一个龙套般露个脸就消失了。这在卓别林电影的谱系中是绝无仅有的。对此,我想巴赞一定会有很多想说的。

我当然不能与巴赞相比,所以能说的也就不多。我只是觉得,这必然是卓别林有意为之的。我想通过简短复述他的两次出场,来揣测一下他的意图。第一次出场,卓别林扮演的老服务员向男主角建议关上舷窗,以防海水打进来;第二次出场,所有人晕船,他也不例外。他刚开门想说些什么,就一阵恶心涌起,关上了门(很可能去吐了)。通过这两次出场,多少能看出些端倪。第一次出场可以总结为纯粹推动情节的出场,老服务生的台词的意义就在于点出海浪较大,为之后的晕船和打不开的舷窗设置铺垫。这也就表示,卓别林的这次出场,强调的是剧情,而非人物。在卓别林的电影中,此类出场是绝无仅有的,第一次,卓别林既不作为夏尔洛,也没作为“卓别林”出现在电影中。仿佛卓别林只是简单地向我们打了个招呼,便离开了,完全不准备让镜头对准他。我想,这种有意的“消减戏份”,已经暗示了卓别林“缺席”的倾向。

更值得玩味的是第二次出场,粗略一看,这只是卓别林惯有的幽默表现。但我始终无法忘记卓别林脸上那种欲言又止的神情,这是我的错觉还是真实的?我认为是真实的,因为老服务生开门这个行为本身就意味着他是有事情才会再次进入房间的。然而,晕眩的恶心使他不得不放弃了进屋的目的,继而“知难而退”。仔细分析第二次的出场以及离场,我发现其中的性质非常复杂,似乎既是无奈之下,又是必然之中。他的出场是荒唐的(我们并不知晓其目的),而离场是合理的(因为晕船要呕吐)。但出场与离场又不是毫无联系的,而是存在因果关系。可以说,正是它们彼此的特点赋予了对方不同的性质。这种联系产生了喜剧效果,但似乎也隐含着一定的表达。我认为,潜台词就是:“我本该进来说些什么,可还是算了吧。”这或许意味着,卓别林清楚这是自己的电影,可他并不打算再成为主角了。

将两次出场联系起来,我发现,勉强能够解释卓别林“几近‘缺席’般的出场”,那就是:卓别林两次出场,并不是为了出场,而是为了离开。他以一个简短的告别仪式,让出了整个舞台。这一次,他不再是主角兼讲述者,而是卸去了人物的形象,一心叙述故事。在这最后的电影中,他希望观众忽视卓别林,而只关注他所讲述的故事。也许,这对观众而言是很困难的,但我觉得,至少卓别林是如此希望的。

以上又只是我的揣测,并没有打消我的第二份好奇。我依旧完全不知道巴赞会有何看法,可能他会得出与我截然不同的观点,并且远远比我的要清晰准确,深入合理。这在我看来,是再正常不过的。其实就我个人而言,也并不怎么真的在乎巴赞的看法,或许,更多的是不敢在乎。我担心他引领我并驾驭我,从而使得我的感受成为幼稚的重复和强说的曲解。正如我写这些文字时,尽量地在忘却候麦的叙述,防止一味地附和他的观点。他写得太详细,我很难逃脱他撒下的网罩。这是种很矛盾的感觉,既想靠近又得远离,不知该处在怎样的位置上。跟在巴赞或候麦这样的人后面,要再写出独到见解,实在难不可言。所以,只得浅尝辄止,不敢深入挖掘,以免东施效颦。

我想,第二份好奇是永远都无法消除了。因为巴赞死了,死得有一些早。我很想继承巴赞的衣钵,可意识到自己的能力时,这种想法又不免使自己惭愧。不过,我还是尝试了,以自己的方式,尽我所能地给出了感受,成果暂且不论,至少这种行为对我是一种很好的自慰。最后,我想说,对于卓别林选择拍摄这样一部《香港女伯爵》来结束自己伟大的电影生涯,在我看来,是能够接受并理解的。正如影片中所展现的,波澜起伏之后是平静的海面,一切结束于爱侣们的翩翩起舞。我想,这既是卓别林的一生,也是他的终点。

香港女伯爵影评

读完巴赞的书,我注意到一点,就是卓别林的最后一部作品《香港女伯爵》,他并没有给出评论,而是由候麦写了一篇评述。这部电影我没有看过,甚至并不知晓这部影片。之前,我一直以为《舞台春秋》是他最后的作品。于是,我查了资料,原来《香港女伯爵》上映时,巴赞已去世十来年。这时,一股好奇从我心中涌起,这份好奇一分为二,首先是对这部卓别林最后作品的好奇。一部由马龙白兰度、索菲亚罗兰和蒂比海德莉主演的卓别林电影会是怎样的呢?其次,则是好奇巴赞如果能看到这部影片的话,他又会作何感想呢?

就这样,带着好奇,我看完了这部影片。看完之后,第一份好奇理所应当地消除了。但至于观后感,说实话,我很难说得清楚。这部电影显得非常的不“卓别林”。它既没有早期夏尔洛式作品的嬉闹与辛酸,也不见后期作品的反讽与深沉;它不是一种回归,也不算一个总结;既不能让你大笑或感动,又不是那么的乏味或死板……总之,如果要用一个字来概括它,就是怪。

接着,我对自己“怪”的结论也不禁感到了一丝奇怪。慢慢的,我意识到原因在于这个结论的来源,实际上是缺乏公正性的。因为,这个结论并非源于对本片的绝对而论,而是与卓别林其他作品比较之后才显现出来的。当然,我并不是说拿这部电影与卓别林其他作品做比较这个方法不对。相反,我认为要考察一个导演的作品,比较是相当实用而有效的方法。但在这里,就这部《香港女伯爵》而言,我认为比较是不太可取的。因为我渐渐领悟到,卓别林之所以会将这部影片拍成这样,很可能就是希望我们不要拿这部影片与他之前的所有作品比较。也就是说,他用自己最后的电影,否定了与之前作品的联系,同时也剥去了比较的意义,由此凸显了这部作品的价值。也许,这是我的过度揣测。但我觉得,对于像卓别林这样的人,过度揣测永远都好过不去揣测。

对“怪”做出一番补充解释后,我回想到了自己的第二份好奇。巴赞对于这部电影会作何感想呢?我想,在这部电影中,巴赞恐怕很难再找到“夏尔洛的化身”了。我同意巴赞对于《凡尔杜先生》的看法,凡尔杜先生就是夏尔洛的对立面。但在《香港女伯爵》中,至少就我而言,没有看到任何夏尔洛的对立面或者任何异化的化身存在。我认为此中原由不仅取决于整部影片风格的“不伦不类,不上不下”,更在于卓别林本人在这部电影中几近“缺席”般的出场。说真的,我很难想象,卓别林会在一部“卓别林电影”中只简短地出现不到二十秒,如一个龙套般露个脸就消失了。这在卓别林电影的谱系中是绝无仅有的。对此,我想巴赞一定会有很多想说的。

我当然不能与巴赞相比,所以能说的也就不多。我只是觉得,这必然是卓别林有意为之的。我想通过简短复述他的两次出场,来揣测一下他的意图。第一次出场,卓别林扮演的老服务员向男主角建议关上舷窗,以防海水打进来;第二次出场,所有人晕船,他也不例外。他刚开门想说些什么,就一阵恶心涌起,关上了门(很可能去吐了)。通过这两次出场,多少能看出些端倪。第一次出场可以总结为纯粹推动情节的出场,老服务生的台词的意义就在于点出海浪较大,为之后的晕船和打不开的舷窗设置铺垫。这也就表示,卓别林的这次出场,强调的是剧情,而非人物。在卓别林的电影中,此类出场是绝无仅有的,第一次,卓别林既不作为夏尔洛,也没作为“卓别林”出现在电影中。仿佛卓别林只是简单地向我们打了个招呼,便离开了,完全不准备让镜头对准他。我想,这种有意的“消减戏份”,已经暗示了卓别林“缺席”的倾向。

更值得玩味的是第二次出场,粗略一看,这只是卓别林惯有的幽默表现。但我始终无法忘记卓别林脸上那种欲言又止的神情,这是我的错觉还是真实的?我认为是真实的,因为老服务生开门这个行为本身就意味着他是有事情才会再次进入房间的。然而,晕眩的恶心使他不得不放弃了进屋的目的,继而“知难而退”。仔细分析第二次的出场以及离场,我发现其中的性质非常复杂,似乎既是无奈之下,又是必然之中。他的出场是荒唐的(我们并不知晓其目的),而离场是合理的(因为晕船要呕吐)。但出场与离场又不是毫无联系的,而是存在因果关系。可以说,正是它们彼此的特点赋予了对方不同的性质。这种联系产生了喜剧效果,但似乎也隐含着一定的表达。我认为,潜台词就是:“我本该进来说些什么,可还是算了吧。”这或许意味着,卓别林清楚这是自己的电影,可他并不打算再成为主角了。

将两次出场联系起来,我发现,勉强能够解释卓别林“几近‘缺席’般的出场”,那就是:卓别林两次出场,并不是为了出场,而是为了离开。他以一个简短的告别仪式,让出了整个舞台。这一次,他不再是主角兼讲述者,而是卸去了人物的形象,一心叙述故事。在这最后的电影中,他希望观众忽视卓别林,而只关注他所讲述的故事。也许,这对观众而言是很困难的,但我觉得,至少卓别林是如此希望的。

以上又只是我的揣测,并没有打消我的第二份好奇。我依旧完全不知道巴赞会有何看法,可能他会得出与我截然不同的观点,并且远远比我的要清晰准确,深入合理。这在我看来,是再正常不过的。其实就我个人而言,也并不怎么真的在乎巴赞的看法,或许,更多的是不敢在乎。我担心他引领我并驾驭我,从而使得我的感受成为幼稚的重复和强说的曲解。正如我写这些文字时,尽量地在忘却候麦的叙述,防止一味地附和他的观点。他写得太详细,我很难逃脱他撒下的网罩。这是种很矛盾的感觉,既想靠近又得远离,不知该处在怎样的位置上。跟在巴赞或候麦这样的人后面,要再写出独到见解,实在难不可言。所以,只得浅尝辄止,不敢深入挖掘,以免东施效颦。

我想,第二份好奇是永远都无法消除了。因为巴赞死了,死得有一些早。我很想继承巴赞的衣钵,可意识到自己的能力时,这种想法又不免使自己惭愧。不过,我还是尝试了,以自己的方式,尽我所能地给出了感受,成果暂且不论,至少这种行为对我是一种很好的自慰。最后,我想说,对于卓别林选择拍摄这样一部《香港女伯爵》来结束自己伟大的电影生涯,在我看来,是能够接受并理解的。正如影片中所展现的,波澜起伏之后是平静的海面,一切结束于爱侣们的翩翩起舞。我想,这既是卓别林的一生,也是他的终点。