剧情简介

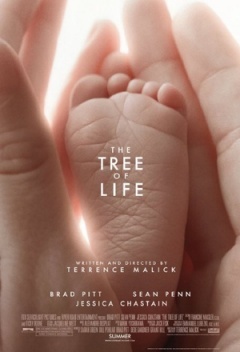

故事发生在 1950 年代的美国中西部,通过讲述典型的美国家庭故事来表达创作者对生活的看法。主人公是一个名叫杰克(亨特麦克拉肯饰)的 11 岁男孩,是家里的三个兄弟之一。他的父亲(布拉德·皮特饰)严厉粗暴,母亲(杰西卡·M·查斯坦杰西卡·查斯坦饰)温文尔雅却对工作中的现状无动于衷,缺乏创造力,哥哥的去世改变了他的家庭。成年后的杰克(肖恩·潘饰)过得并不好。当他想到自己的人生轨迹时,他重新处理了自己的印象。他开始从不同的角度看待父母、家庭和童年,最终原谅了他。父亲,对生命、生命和信仰有了更深的认识。这部电影在第64届戛纳电影节上获得了金棕榈奖,并被提名为最佳影片、最佳导演和最佳摄影。 © 豆瓣涕泗横流地看完《生命之树》,晚上躺在床上,身体还一直发抖。今晨醒来,许多镜头在脑中穿插交错,挥之不去。这部电影几乎点中了我全部的穴位:宇宙、音乐、生死。对给予我强烈震撼的作品,我都无法评论,我无法站在它们之外,而只能近乎感恩地写下零星的感触。导演本人一向拒绝在媒体露面,也从不对自己的作品加以说明,但我相信自己得到了他所希望传达的信息,这信息本毫不晦涩,却似乎由于时代与文化的限制变得难以到达人心。

Terrance Malick是Stanley Cavell的学生,但这部影片并不像许多影评提到的,是“关于生命的哲学思考”。它并非哲学,甚至不是一般意义上的思考——它更接近于舞蹈者用身体思考,画家用画笔思考,它不是dialectic的,不是logos世界里的。这是睁开眼去看,是开敞内心去凝视去倾听,是对于“世界存在”的惊奇与接受,是对于“世界怎样”的不解和理解,而所有这些,都是一个过程,一个生命过程。在每个人的心中,都有一个microcosmos,只不过很多还在沉睡,而这里,是一个醒来的过程。

从哈佛本科毕业后,Malick获得Rhodes Scholarship前往牛津学习哲学,但中途退学,也许他发现这不是他想走的道路。看了这部影片,不难理解他的选择,一个宗教的或艺术的历程不是一个哲学的历程,有时它们可以合一,但Malick的性情显然与英美分析哲学的路数并不合拍,精神的(spiritual)不等同于智性的(intellectual),他要的是前者。在他的镜头下,自然界的万物都联系着生命历程,而不是冷冰冰的客体。

相应的,这是一部绝少依赖语言的电影,影像与音响都极其强大,而旁白几乎无关紧要。事实上,由于片中人物口音有点重,声音又低沉,充满着耳语、内心的喁喁独白 … 并时常衬着背景声音,有很多我都没听清。艾小柯抱怨这些旁白太过直白,失之做作,是导演生怕观众不明白而画蛇添足,我并不这样看。直白恰是因抛弃了做作,这是一个人内心的直接呼唤,不必遮掩,更重要的是,在一个更高的being那里,一切都是已知的,这里只是坦白地呈现而已。

导演显然深谙音乐,并冒天下之大不韪,几乎超过一半时间的画面充斥着声音。也许有人认为这是过度地使用了音乐,(比如九只苍蝇撞墙就嫌配乐糟糕,BTW,他对摄影机作为“灵魂”的讲解非常精妙)。但在我看来这也并非过度,因为内心的世界经常就是充斥着声音的。不少影评提到圣乐,其实许多并非圣乐,所引的莫扎特、雷斯皮基、马勒、斯美塔那的音乐,以及巴赫的平均律,均非圣乐,有些还相当世俗。但所有的音乐都被安置在合适的场景,我印象深的有一个是《伏尔塔瓦河》主题出现前的木管前奏,那是河水的波浪,而镜头中是母亲和孩子的嬉戏,令人晕眩的旋转,这是只有回忆中才会出现的组合,只有回忆中那音乐的起伏和晕眩才会(且很容易)附着于这个场景,(回忆本身也带有一种晕眩)。在每个人的真实生活中,有多少次听到某段音乐,某个逝去的瞬间会浮现脑中?——那契合在场景真实发生的时刻并不存在,是回忆赋予了场景更多的意义,并赋予它们某种联系,正如音乐本身从无序存在的音符中凭空组合出某种意义。感动我的还有一个时不时出现单频背景噪音,好像机器出故障了一样,那是某种切断,意义的突然丧失,而人突然意识到此刻眼之所见耳之所闻都仅是某种表象,那噪音将人从一个有序的表象世界切换到另一个混沌世界或一个完全的空白。

不少人对影片头半段的“国家地理画面”有意见,认为是某种做作,而且可能做作完了还不够给劲。与我同看电影的人在十分多钟的时候评论:虽然很好看,可是这电影是想干嘛呢?有什么必要呢?我说:别急着想情节要怎么发展,想想她死了孩子,她很绝望,她怎么办呢?然后你就仅仅看这些natural wonders,就好了。

几乎每隔一周,我都要去本地的自然历史博物馆,都会坐在天文馆里看一部有关宇宙繁星的影片,由于去得太多,往往一部片子重复看很多遍。可是仍旧,几乎每次,我都被敬畏与震撼掌握,好几次甚至眼眶湿润。那个时刻是无我的,人类的渺小、更不必说个人的渺小,此时都不是悲剧,而是正大庄严的整体的一部分,此刻你只看到那正大庄严的整体,心中升起崇高与无畏。走出天文馆,继续看各种远古生物的化石,看地壳运动、大陆漂移的历史,岩层的堆积,物种的演化,生命逐渐登上舞台,而物种又是如此繁茂,从无穷大到无穷小,如此无尽的可能,心中无法不深怀感动,而个人命运则变得无足挂怀。

所以对于我,当一个母亲死了孩子,这是最自然不过的追寻,(甚至是唯一可能的拯救),甚至不必是一个基督徒,也能领会到那种宗教性的情感——这是爱因斯坦经常提及的那种敬畏。于是有《约伯书》的引用,于是个人生命之如草芥(当然不是指个人在他人强权下命如草芥),人之不能主宰自己的命运,而是在某种grace下活着,并非什么值得哀叹之事,反而可以说是应当感恩的。

而哪怕在星云、星体演化、火山爆发这样暴烈的自然力前,仍有某种慈悲,比如河边那两只恐龙,较为强大的一只踩到另一只头上,它犹豫了一下,看着地上的小恐龙,然后慢慢地将爪子移开,走了。你不知道是什么偶然的因素促成了这慈悲,你知道自然界总体并不慈悲,但仅仅这一际遇本身,仅仅能够活一遭,生命能像花儿开放一次,在多少残酷之上,仍有令人心颤的美,便已是怎样的幸运。不,这些和生活的联系并不是“硬性”的,更不是被导演“推出”的,这些本身就实实在在包含着生命的意义——一个在日常生活中常常被遗失的东西——我们恰恰是要旅行到远方,才能找到就在身边的东西。

影片的影像无比强大,那些感动我的片段多得难以列举,诸如颠倒的影子与身体,孩子从倾斜的房屋中游出,(想象中的人)在zion峡谷的狭缝中上升,初生婴儿的小脚和低垂的头,弟弟挥起木板但并没有打哥哥而是摇头笑笑,(回想大恐龙将脚爪从小恐龙头上移开),沉浸于演奏巴赫的父亲(也许更是音乐的力量),死亡面具的沉落... 当然也包括被九只苍蝇撞墙所精确分析的镜头朝千斤顶手柄的那个突然缩进。

影片接近结尾,成年主人公在亚利桑那的荒野绝壁间追赶着少年的自己,他追到海滩,人群慢慢聚拢,是家人、邻居和发小。主人公赶上自己的父母,和他们拥抱,死去的弟弟回来了,还是那个孩子,他是那么温和,微笑着,母亲找回失去的孩子——生者与死者重逢,死亡的黑色面具脱落了,沉入水底。(我想到塔可夫斯基《镜子》的结尾,将死的主人公回到童年,重新牵着母亲的手,在麦田里穿梭。)母亲终于得到了安慰,她轻轻地重复:我把他交给你,我把他交给你——而这正是对约伯书的回响。

Brad Pitt在戛纳电影节上说: “It’s a leap of faith. But that’s the point.” 正是这样,对这部影片的各种评价都可以理解,信仰不能强求。我只想说,这不必是基督教信仰。

这并不是一部“深刻”的电影,它极其简单,没什么智性的内容,如果你正好站在那个触发点上,一切都是明了的。它只是轻轻念出那个最简单的、但往往被滥用、从而时常失去意义的词——爱。这是非常直白的一个词,且本来就在那儿,而当它被念出,仍冒着被误解为矫情、甚至恶俗的危险。(宗教的俗套本身就既是俗套也是朴实的真理。)但也许在某个意义上,这最简单的也正是最深刻的,一切生命与信仰皆源于此。

Terrance Malick是Stanley Cavell的学生,但这部影片并不像许多影评提到的,是“关于生命的哲学思考”。它并非哲学,甚至不是一般意义上的思考——它更接近于舞蹈者用身体思考,画家用画笔思考,它不是dialectic的,不是logos世界里的。这是睁开眼去看,是开敞内心去凝视去倾听,是对于“世界存在”的惊奇与接受,是对于“世界怎样”的不解和理解,而所有这些,都是一个过程,一个生命过程。在每个人的心中,都有一个microcosmos,只不过很多还在沉睡,而这里,是一个醒来的过程。

从哈佛本科毕业后,Malick获得Rhodes Scholarship前往牛津学习哲学,但中途退学,也许他发现这不是他想走的道路。看了这部影片,不难理解他的选择,一个宗教的或艺术的历程不是一个哲学的历程,有时它们可以合一,但Malick的性情显然与英美分析哲学的路数并不合拍,精神的(spiritual)不等同于智性的(intellectual),他要的是前者。在他的镜头下,自然界的万物都联系着生命历程,而不是冷冰冰的客体。

相应的,这是一部绝少依赖语言的电影,影像与音响都极其强大,而旁白几乎无关紧要。事实上,由于片中人物口音有点重,声音又低沉,充满着耳语、内心的喁喁独白 … 并时常衬着背景声音,有很多我都没听清。艾小柯抱怨这些旁白太过直白,失之做作,是导演生怕观众不明白而画蛇添足,我并不这样看。直白恰是因抛弃了做作,这是一个人内心的直接呼唤,不必遮掩,更重要的是,在一个更高的being那里,一切都是已知的,这里只是坦白地呈现而已。

导演显然深谙音乐,并冒天下之大不韪,几乎超过一半时间的画面充斥着声音。也许有人认为这是过度地使用了音乐,(比如九只苍蝇撞墙就嫌配乐糟糕,BTW,他对摄影机作为“灵魂”的讲解非常精妙)。但在我看来这也并非过度,因为内心的世界经常就是充斥着声音的。不少影评提到圣乐,其实许多并非圣乐,所引的莫扎特、雷斯皮基、马勒、斯美塔那的音乐,以及巴赫的平均律,均非圣乐,有些还相当世俗。但所有的音乐都被安置在合适的场景,我印象深的有一个是《伏尔塔瓦河》主题出现前的木管前奏,那是河水的波浪,而镜头中是母亲和孩子的嬉戏,令人晕眩的旋转,这是只有回忆中才会出现的组合,只有回忆中那音乐的起伏和晕眩才会(且很容易)附着于这个场景,(回忆本身也带有一种晕眩)。在每个人的真实生活中,有多少次听到某段音乐,某个逝去的瞬间会浮现脑中?——那契合在场景真实发生的时刻并不存在,是回忆赋予了场景更多的意义,并赋予它们某种联系,正如音乐本身从无序存在的音符中凭空组合出某种意义。感动我的还有一个时不时出现单频背景噪音,好像机器出故障了一样,那是某种切断,意义的突然丧失,而人突然意识到此刻眼之所见耳之所闻都仅是某种表象,那噪音将人从一个有序的表象世界切换到另一个混沌世界或一个完全的空白。

不少人对影片头半段的“国家地理画面”有意见,认为是某种做作,而且可能做作完了还不够给劲。与我同看电影的人在十分多钟的时候评论:虽然很好看,可是这电影是想干嘛呢?有什么必要呢?我说:别急着想情节要怎么发展,想想她死了孩子,她很绝望,她怎么办呢?然后你就仅仅看这些natural wonders,就好了。

几乎每隔一周,我都要去本地的自然历史博物馆,都会坐在天文馆里看一部有关宇宙繁星的影片,由于去得太多,往往一部片子重复看很多遍。可是仍旧,几乎每次,我都被敬畏与震撼掌握,好几次甚至眼眶湿润。那个时刻是无我的,人类的渺小、更不必说个人的渺小,此时都不是悲剧,而是正大庄严的整体的一部分,此刻你只看到那正大庄严的整体,心中升起崇高与无畏。走出天文馆,继续看各种远古生物的化石,看地壳运动、大陆漂移的历史,岩层的堆积,物种的演化,生命逐渐登上舞台,而物种又是如此繁茂,从无穷大到无穷小,如此无尽的可能,心中无法不深怀感动,而个人命运则变得无足挂怀。

所以对于我,当一个母亲死了孩子,这是最自然不过的追寻,(甚至是唯一可能的拯救),甚至不必是一个基督徒,也能领会到那种宗教性的情感——这是爱因斯坦经常提及的那种敬畏。于是有《约伯书》的引用,于是个人生命之如草芥(当然不是指个人在他人强权下命如草芥),人之不能主宰自己的命运,而是在某种grace下活着,并非什么值得哀叹之事,反而可以说是应当感恩的。

而哪怕在星云、星体演化、火山爆发这样暴烈的自然力前,仍有某种慈悲,比如河边那两只恐龙,较为强大的一只踩到另一只头上,它犹豫了一下,看着地上的小恐龙,然后慢慢地将爪子移开,走了。你不知道是什么偶然的因素促成了这慈悲,你知道自然界总体并不慈悲,但仅仅这一际遇本身,仅仅能够活一遭,生命能像花儿开放一次,在多少残酷之上,仍有令人心颤的美,便已是怎样的幸运。不,这些和生活的联系并不是“硬性”的,更不是被导演“推出”的,这些本身就实实在在包含着生命的意义——一个在日常生活中常常被遗失的东西——我们恰恰是要旅行到远方,才能找到就在身边的东西。

影片的影像无比强大,那些感动我的片段多得难以列举,诸如颠倒的影子与身体,孩子从倾斜的房屋中游出,(想象中的人)在zion峡谷的狭缝中上升,初生婴儿的小脚和低垂的头,弟弟挥起木板但并没有打哥哥而是摇头笑笑,(回想大恐龙将脚爪从小恐龙头上移开),沉浸于演奏巴赫的父亲(也许更是音乐的力量),死亡面具的沉落... 当然也包括被九只苍蝇撞墙所精确分析的镜头朝千斤顶手柄的那个突然缩进。

影片接近结尾,成年主人公在亚利桑那的荒野绝壁间追赶着少年的自己,他追到海滩,人群慢慢聚拢,是家人、邻居和发小。主人公赶上自己的父母,和他们拥抱,死去的弟弟回来了,还是那个孩子,他是那么温和,微笑着,母亲找回失去的孩子——生者与死者重逢,死亡的黑色面具脱落了,沉入水底。(我想到塔可夫斯基《镜子》的结尾,将死的主人公回到童年,重新牵着母亲的手,在麦田里穿梭。)母亲终于得到了安慰,她轻轻地重复:我把他交给你,我把他交给你——而这正是对约伯书的回响。

Brad Pitt在戛纳电影节上说: “It’s a leap of faith. But that’s the point.” 正是这样,对这部影片的各种评价都可以理解,信仰不能强求。我只想说,这不必是基督教信仰。

这并不是一部“深刻”的电影,它极其简单,没什么智性的内容,如果你正好站在那个触发点上,一切都是明了的。它只是轻轻念出那个最简单的、但往往被滥用、从而时常失去意义的词——爱。这是非常直白的一个词,且本来就在那儿,而当它被念出,仍冒着被误解为矫情、甚至恶俗的危险。(宗教的俗套本身就既是俗套也是朴实的真理。)但也许在某个意义上,这最简单的也正是最深刻的,一切生命与信仰皆源于此。

生命之树加长版影评

Terrance Malick是Stanley Cavell的学生,但这部影片并不像许多影评提到的,是“关于生命的哲学思考”。它并非哲学,甚至不是一般意义上的思考——它更接近于舞蹈者用身体思考,画家用画笔思考,它不是dialectic的,不是logos世界里的。这是睁开眼去看,是开敞内心去凝视去倾听,是对于“世界存在”的惊奇与接受,是对于“世界怎样”的不解和理解,而所有这些,都是一个过程,一个生命过程。在每个人的心中,都有一个microcosmos,只不过很多还在沉睡,而这里,是一个醒来的过程。

从哈佛本科毕业后,Malick获得Rhodes Scholarship前往牛津学习哲学,但中途退学,也许他发现这不是他想走的道路。看了这部影片,不难理解他的选择,一个宗教的或艺术的历程不是一个哲学的历程,有时它们可以合一,但Malick的性情显然与英美分析哲学的路数并不合拍,精神的(spiritual)不等同于智性的(intellectual),他要的是前者。在他的镜头下,自然界的万物都联系着生命历程,而不是冷冰冰的客体。

相应的,这是一部绝少依赖语言的电影,影像与音响都极其强大,而旁白几乎无关紧要。事实上,由于片中人物口音有点重,声音又低沉,充满着耳语、内心的喁喁独白 … 并时常衬着背景声音,有很多我都没听清。艾小柯抱怨这些旁白太过直白,失之做作,是导演生怕观众不明白而画蛇添足,我并不这样看。直白恰是因抛弃了做作,这是一个人内心的直接呼唤,不必遮掩,更重要的是,在一个更高的being那里,一切都是已知的,这里只是坦白地呈现而已。

导演显然深谙音乐,并冒天下之大不韪,几乎超过一半时间的画面充斥着声音。也许有人认为这是过度地使用了音乐,(比如九只苍蝇撞墙就嫌配乐糟糕,BTW,他对摄影机作为“灵魂”的讲解非常精妙)。但在我看来这也并非过度,因为内心的世界经常就是充斥着声音的。不少影评提到圣乐,其实许多并非圣乐,所引的莫扎特、雷斯皮基、马勒、斯美塔那的音乐,以及巴赫的平均律,均非圣乐,有些还相当世俗。但所有的音乐都被安置在合适的场景,我印象深的有一个是《伏尔塔瓦河》主题出现前的木管前奏,那是河水的波浪,而镜头中是母亲和孩子的嬉戏,令人晕眩的旋转,这是只有回忆中才会出现的组合,只有回忆中那音乐的起伏和晕眩才会(且很容易)附着于这个场景,(回忆本身也带有一种晕眩)。在每个人的真实生活中,有多少次听到某段音乐,某个逝去的瞬间会浮现脑中?——那契合在场景真实发生的时刻并不存在,是回忆赋予了场景更多的意义,并赋予它们某种联系,正如音乐本身从无序存在的音符中凭空组合出某种意义。感动我的还有一个时不时出现单频背景噪音,好像机器出故障了一样,那是某种切断,意义的突然丧失,而人突然意识到此刻眼之所见耳之所闻都仅是某种表象,那噪音将人从一个有序的表象世界切换到另一个混沌世界或一个完全的空白。

不少人对影片头半段的“国家地理画面”有意见,认为是某种做作,而且可能做作完了还不够给劲。与我同看电影的人在十分多钟的时候评论:虽然很好看,可是这电影是想干嘛呢?有什么必要呢?我说:别急着想情节要怎么发展,想想她死了孩子,她很绝望,她怎么办呢?然后你就仅仅看这些natural wonders,就好了。

几乎每隔一周,我都要去本地的自然历史博物馆,都会坐在天文馆里看一部有关宇宙繁星的影片,由于去得太多,往往一部片子重复看很多遍。可是仍旧,几乎每次,我都被敬畏与震撼掌握,好几次甚至眼眶湿润。那个时刻是无我的,人类的渺小、更不必说个人的渺小,此时都不是悲剧,而是正大庄严的整体的一部分,此刻你只看到那正大庄严的整体,心中升起崇高与无畏。走出天文馆,继续看各种远古生物的化石,看地壳运动、大陆漂移的历史,岩层的堆积,物种的演化,生命逐渐登上舞台,而物种又是如此繁茂,从无穷大到无穷小,如此无尽的可能,心中无法不深怀感动,而个人命运则变得无足挂怀。

所以对于我,当一个母亲死了孩子,这是最自然不过的追寻,(甚至是唯一可能的拯救),甚至不必是一个基督徒,也能领会到那种宗教性的情感——这是爱因斯坦经常提及的那种敬畏。于是有《约伯书》的引用,于是个人生命之如草芥(当然不是指个人在他人强权下命如草芥),人之不能主宰自己的命运,而是在某种grace下活着,并非什么值得哀叹之事,反而可以说是应当感恩的。

而哪怕在星云、星体演化、火山爆发这样暴烈的自然力前,仍有某种慈悲,比如河边那两只恐龙,较为强大的一只踩到另一只头上,它犹豫了一下,看着地上的小恐龙,然后慢慢地将爪子移开,走了。你不知道是什么偶然的因素促成了这慈悲,你知道自然界总体并不慈悲,但仅仅这一际遇本身,仅仅能够活一遭,生命能像花儿开放一次,在多少残酷之上,仍有令人心颤的美,便已是怎样的幸运。不,这些和生活的联系并不是“硬性”的,更不是被导演“推出”的,这些本身就实实在在包含着生命的意义——一个在日常生活中常常被遗失的东西——我们恰恰是要旅行到远方,才能找到就在身边的东西。

影片的影像无比强大,那些感动我的片段多得难以列举,诸如颠倒的影子与身体,孩子从倾斜的房屋中游出,(想象中的人)在zion峡谷的狭缝中上升,初生婴儿的小脚和低垂的头,弟弟挥起木板但并没有打哥哥而是摇头笑笑,(回想大恐龙将脚爪从小恐龙头上移开),沉浸于演奏巴赫的父亲(也许更是音乐的力量),死亡面具的沉落... 当然也包括被九只苍蝇撞墙所精确分析的镜头朝千斤顶手柄的那个突然缩进。

影片接近结尾,成年主人公在亚利桑那的荒野绝壁间追赶着少年的自己,他追到海滩,人群慢慢聚拢,是家人、邻居和发小。主人公赶上自己的父母,和他们拥抱,死去的弟弟回来了,还是那个孩子,他是那么温和,微笑着,母亲找回失去的孩子——生者与死者重逢,死亡的黑色面具脱落了,沉入水底。(我想到塔可夫斯基《镜子》的结尾,将死的主人公回到童年,重新牵着母亲的手,在麦田里穿梭。)母亲终于得到了安慰,她轻轻地重复:我把他交给你,我把他交给你——而这正是对约伯书的回响。

Brad Pitt在戛纳电影节上说: “It’s a leap of faith. But that’s the point.” 正是这样,对这部影片的各种评价都可以理解,信仰不能强求。我只想说,这不必是基督教信仰。

这并不是一部“深刻”的电影,它极其简单,没什么智性的内容,如果你正好站在那个触发点上,一切都是明了的。它只是轻轻念出那个最简单的、但往往被滥用、从而时常失去意义的词——爱。这是非常直白的一个词,且本来就在那儿,而当它被念出,仍冒着被误解为矫情、甚至恶俗的危险。(宗教的俗套本身就既是俗套也是朴实的真理。)但也许在某个意义上,这最简单的也正是最深刻的,一切生命与信仰皆源于此。