剧情简介

影片讲述了一个年轻寡妇的故事。她不幸遭遇了7名劫匪,他们不仅偷走了她家的牲畜,还强奸了她。抢劫,旅程,忏悔,出生。遭到歹徒袭击的玛丽娜出于自卫杀死了其中几人。为了寻找正义,她踏上了维权之旅,实现救赎。经过长途跋涉,玛丽娜经常回忆起自己杀过的人,两个活着的黑帮成员开始伺机复仇。 对印尼电影不熟悉的中国观众无须产生畏难或抵触情绪,艺术本身无国界,优秀的电影尤为如此。在印尼女性导演莫莉•苏亚“爆头”美学的视觉冲击之下,我们仿佛仍能看到故事的主人公玛琳娜摇身一变,即刻化身印尼版的杨紫琼,骑马驰骋于异域沙场,夕阳西下,瘦削俊俏的面庞隐藏着这样的眼神:犀利、坚毅,洞悉一切。一场极致的女性复仇在潮湿闷热的松巴岛上演。历史上的印尼电影曾长期受到美国影片的浸染。早期模仿好莱坞商业模式拍摄的《月圆》(1937)就获过巨大成功。可以说,当时印尼的电影工业,已经汇聚了侦探惊险片、神话片、恐怖片,以及趋向于当地奇情风俗为主的寻幽探秘式影片。但这些商业气质浓厚的影片主要受众多为中下层阶级的人民,尚且不能吸引到那些具有国家意识、民族意识的上层阶级观众。当印尼政府逐渐意识到电影可以教育人民这一媒介手段时,便陆续开始制作了一系列反映印尼民族发展史、印尼人民争取独立斗争新秩序的新闻片。上个世纪六十年代初还成立过“抵制美国影片行动委员会”,1964年8月18日政府更是解散了在印尼的美国电影协会,企图摆脱好莱坞的文化操控。地缘上,中国与印尼之间电影交流一度相当频繁,香港的武打片曾将印尼作为影片主要发行市场。粗略梳理印尼电影史,不难发现他们也像绝大多数国家一样,遵循着世界电影史的基本发展脉络。以此反观印尼新一代电影导演莫莉•苏亚的《复仇女万里奸狼》(英文片名:Marlina the Murderer in Four Acts又译作《玛琳娜的杀戮四段式》)便很容易发现,这位在澳洲游学归来有着自觉女性意识的女导演,在其电影美学风格之上既有其对影史的承袭,也有回归故土后对另类影像的努力探索。类型的杂糅与风格的承袭莫莉•苏亚所选择的“末路狂花”式的女性复仇故事,是建立在对美国类型片的构成要素、格调、形式与题材熟练重组之上的。斯科特在《末路狂花》中双女主的身份设定是家庭主妇|咖啡厅女招待(主内与主外),莫莉与此相对应的是孕妇诺维|寡妇玛琳娜。对比这两部,导演莫莉在女性身份的处理上更具传统意味,即将家庭作为边界划分,“女人之为女人”在生养孩子和丧夫丧子中得到确认。起初的玛琳娜在遭到强奸后正当防卫用刀砍掉马尔库斯的头颅,其后选择去警察局报案以寻求重回父权建构之下的道德秩序。但路途中意外和冲突不断,玛琳娜被迫在半路被抛弃到荒芜之外。这时,美国西部片的元素被用来推进叙事。此时玛琳娜所处的空间虽然依旧是公路,但她骑马执刀提着马尔库斯头颅的画面,与美国典型的西部片别无二致,马头形状的刀套在此也被不断强化,马在西部片中不仅仅是充当交通工具,更多是象征着骑马者的体面、尊严与权力。女人不再是横在马背上,而是一位骑马者,作为征服自然和“施暴”的一方。这种将公路片陌生化与西部片中令人熟悉的元素进行重组过后,所呈现出的是独具印尼色彩的影像质感。阿巴斯导演的镜头语言经常揭示那些宁静、神秘的特质。他努力的去捕捉、建构、诠释某种神秘性的体验,无论是漫游者还是沙漠中的人,可谓是千人不一面。莫莉•苏亚很好的承袭了这种观者的凝视理念:无论是室内已然风干丈夫尸体被裹在毛毯一旁盘坐在角落里,“沉默地”见证、注视家中发生的一切;还是将大远景的长镜头对准广袤的户外,将盘踞在这座一度因檀香木与奴隶,割取敌人的头颅作为战利品的松巴岛进行的全景式呈现。个体的渺小与遗世独立都被不断放大到大自然之中。此时的玛琳娜如同独行侠一样在前景虚焦的镜头中骑马前行;此刻的女性形象,似乎更像是来自于一个永恒的神话世界,以匿名的姿态存在着。而为这抹神秘气质锦上添花的是导演莫莉对于超现实主义镜头的两次巧妙化用,玛琳娜和诺维在路中途下车小便时,玛琳娜在不远处看到无头的马尔库斯在不远处弹琴;随后当玛琳娜孤身一人骑马去警局时,无头的马尔库斯更是如幽灵般尾随其后。有人为此说,莫莉除了深受阿巴斯长镜头美学的熏陶之外,也受到了库布里克导演和哈内克导演的影响。不置可否,大师之间也常会彼此影响互相成就。库布里克影片中所呈现的荒诞性在于将日常生活被陌生化,寻找着现实生活中的荒诞与恐怖:一窥《闪灵》便可知;哈内克导演的现实主义基调风格,更是建立在现实主义之上:融入超现实主义的《爱》的开场便是对结尾的指认。但笔者会更乐意去从超现实主义大师布努埃尔的片中总括这种神秘与荒诞。在布努埃尔的《特丽斯塔娜》中,镜头在日常呈现特丽斯塔娜时突然切换到钟内悬挂着继父洛比先生的断头,这是纠缠于女主身上的无法挣脱的噩梦,意味着特丽丝塔娜长期处于父权和夫权的压制与监视,而此处超现实梦魇更是预示着她最后走上复仇的命运。这种承受着肉体的破碎,背后所意指的正是对传统秩序的反叛,此种方法亦在《复仇女万里奸狼》得到了进一步的诠释。玛琳娜们的复仇直译片名《玛琳娜的杀戮四段式》有意模糊玛琳娜杀戮背后的动机:复仇。此处的复仇是被建构在传统的女性形象之中,作为寡妇的玛琳娜在父权制度之下所需恪守的是妇道:保护家庭,守住贞洁以及替夫还债。而七个男性债主的闯入,将原本平衡的两性关系打破。突破秩序之下的性关系(性侵)将玛琳娜放逐到荡妇羞耻的一边。原本所恪守的女性身份被强行阻断,原有的一切权利被性侵者剥夺,玛琳娜在影片之初是被动的性别觉醒。而这场性别的僭越之战的正式打响,却并非是玛琳娜手执象征男性去势的马尔库斯的头颅,而是经过一番波折后来到警局企图寻求秩序的庇护,却发现由男权所构建的国家机器由内而外所散发出的颓败与萎靡(影片第三段:坦白)。不务正业沉迷打乒乓球的警察;录口供走程序时言辞敷衍的工作人员。玛琳娜在现实的逼迫下从原始的男性生殖崇拜转向反抗。这场复仇的加盟者玛琳娜的朋友诺维,也是从传统女性生育角色的束缚中被解放出来的。这种主体性的获得亦是建构在诺维被丈夫从误会到抛弃,是渐次觉醒的。片中前半部分一直在营造一种无处不在的“性政治”,无意识的支配着村中女性的各项活动。诺维坐车去找自己的丈夫时,一路抱怨与丈夫的性生活以及对于自己怀胎十月还未生产隐隐中担忧。一同搭车的母子俩,母亲更是围绕儿子聘礼多少会直接影响到儿子是否能够娶成媳妇。某种程度上,女性在各种充斥着的性隐喻的对话中被物化成生殖工具和家庭“煮”妇(玛琳娜开场做鸡汤和结尾处诺维做鸡汤)。女性真正的诉求被压抑,始终处于一个失语的状态。为此有女性主义者呼吁不是为了就此消灭男人,而应是消灭产生了性别差异的社会制度。尽可能的消除传统的性别分工与性别角色。让两性可以同等地照料孩子,以此孩子在最初地性别选择上便会是双性的。这种从人格上探讨女性解放,已经是脱离电影文本本身所进行的社会议题探讨。回到电影本身,玛琳娜和诺维结尾处的出逃,是游走于秩序之外,更像是邪典电影中所经常出现的一个亚文化立场。即通过一个想象性的、非主流的逃离,去实现对性别规训的反叛。她们成功了吗?七恶人中尚有一条漏网之鱼,而这番悬而未决,多少也让这部影片诡谲多变的氛围继续绕梁,余味不止。而对于女性所逾越的“本分”,是非对错,已借导演莫莉之手,交由观众自行去评判。

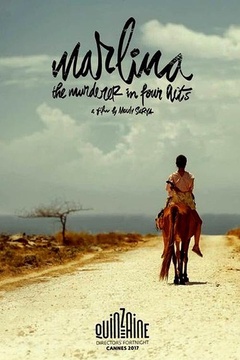

玛琳娜之杀人四幕影评